Il s’agit avec ce texte de proposer/provoquer une démarche réflexive de type théorique destinée à servir de base à une approche systématique du « positionnement » des arts contemporains (et de la place qu’y prennent les arts dits technologiques) et plus largement du « culturel » (qu’il s’agit de distinguer des arts), ceci dans le cadre général de ce que l’on appelle depuis les années 1970 industries culturelles.

Philippe Baudelot – janvier 2013

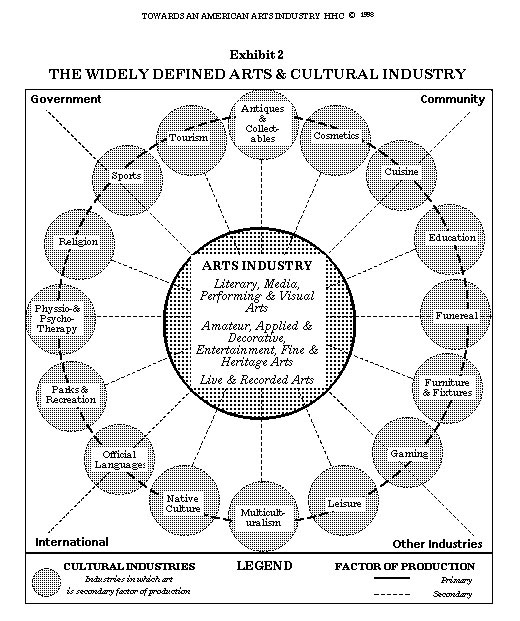

Par industries culturelles, on entendra le secteur d’activité économique et financière généré par le regroupement de l’ensemble des entreprises et des opérateurs produisant selon des démarches industrielles des biens dont l’essentiel de la valeur tient dans leur contenu symbolique : livre, musique, cinéma, télévision, radio, jeux vidéo, tourisme de masse et par extension les activités et productions liées à la création artistique en général. Pour autant, on n’oubliera pas, ce qui est trop souvent la cas, que la notion d’industrie culturelle, traduction française de l’expression allemande Kulturindustrie introduite par Theodor W. Adorno et Max Horkheimer, avait à l’origine une dimension critique concernant l’instrumentalisation de la culture populaire par l’industrie.

Cette réflexion, trop rapidement jetée sur le clavier, vient en écho à un travail conduit, au début des années 1990 par un petit groupe (Odile Solomon, Marc Goetzke, P.A. Péjouan et Philippe Baudelot) du double point de vue de la pratique professionnelle et d’une appréciation théorique de sémiologues portant sur le sens et la construction du sens des objets produits ou générés par nos cultures. Elle en reprend et prolonge la philosophie.

L’objectif de ce travail était triple:

-

tenter de poser le statut de l’œuvre artistique dans le cadre des industries culturelles et eu égard aux biens de consommation courante distribués au sein du marché général de consommation des biens et services.

-

situer spécifiquement (et relativement) à la fois les limites et les interactions possibles entre le secteur « culturel/artistique » et ce que nous avions défini comme « positionnement de l’art » proprement dit.

-

repérer quelles sont les règles implicites (elles ne s’avouent pratiquement jamais comme telles) du positionnement marketing pratique des arts contemporains dans le cadre des industries culturelles.

Ce lointain prolongement a pour objet de proposer les bases d’une démarche, plus en terme de questions à poser que de réponses à fournir.

Quel sens, quelle valeur pour les Arts Contemporains

Toute approche des Arts Contemporains (au sens des arts qui existent et sont produits aujourd’hui et non uniquement dans celui d’un ensemble de productions définies comme d’avant garde) exige qu’au préalable soit posée la question du statut actuel de(s) l’œuvre(s) d’art.

La définition sociale dominante de l’art, plus que jamais communément admise, est un héritage du XIXème siècle. L’art est devenu alors autonome de l’artisanat et de l’industrie comme « produit du travail indivisible d’un créateur…, et défini par son unicité, son originalité, sa gratuité » (Raymonde Moulin, « La genèse de larareté artistique« 1978). En se situant du côté de la création et de la pratique, il s’oppose aux objets sociaux, tous les objets sociaux, issus d’une organisation de production industrielle qui implique conception économique et financière, division du travail, production en série, large diffusion et valeur d’usage.

Sur cette base, il faut rappeler que du point de vue de la construction du « sens » telle qu’elle est comprise dans nos sociétés occidentales modernes, l’objet de « production » s’oppose à l’objet de « création » en ce que :

-

Du côté de l’objet de production industrielle, le « sens » est toujours intentionnel et préexiste à la forme produite. Il est soumis à un objectif et contrôlé dans ses effets. L’objet de production s’inscrit dans une fonction sociale, économique et politique, explicite.

-

De l’autre côté, l’objet de création artistique se légitime comme tel en ce que sa forme préexiste à son sens ou, pour être plus précis, en ce que son sens outrepasse sa forme et son usage apparent pour foisonner au-delà (ou en deçà) des intentions, mêmes explicites, de son auteur. Sa fonction est proprement esthétique, il participe d’abord de l’imaginaire individuel et de ses liens avec l’imaginaire collectif. Par esthétique j’entends ce qui se rapporte aux émotions provoquées par une œuvre d’art, à ce qui est singulier, à une expression ou à une pratique artistique par opposition à l’usage et à la fonction d’un objet industriel. L’esthétique est de l’ordre de la sensibilité, du sensible et de l’intuitif parfois en liaison à ce qui relève de l’intelligible et méconnaît l’ordre de l’utile et du fonctionnel.

Sir la base du constat que, dans notre monde moderne, c’est toujours du point de vue du social qu’une valeur est octroyée à un objet, toute œuvre d’art répond aujourd’hui, dans sa circulation sémantique comme économique, à une dialectique de la réalité politique et de l’imaginaire. Nous sommes là dans l’ordre du complexe et du naturellement fondé sur une ou des contradiction(s). La vente (ou l’acte économique) se situe du côté du social et de l’échange financier, l’objet se situe du côté de l’individuel et du don, ce qui ouvre sur une « schizophrénie » constitutive des arts contemporains.

La problématique de la valeur du produit (production ?) artistique contemporain est ainsi double :

-

la valeur esthétique de l’œuvre d’art est devenu l’élément le plus fuyant qui soit, surtout aujourd’hui où, depuis longtemps, il n’y a plus de références normatives éthiques de « beau » et de « laid », et où la pratique artistique va jusqu’à revendiquer un statut de non-art pour exprimer le refus ostentatoire de plaire, voire explicite de durer, notamment à travers des œuvres inachevées ou précaires. Notamment, l’éclatement des langages, la recherche de formes improbables et le recours à l’improvisation ont transformé la création en « acte » tant dans le domaines des spectacles vivants que dans les arts plastiques et peut parfois sembler répondre à la simple pulsion d’un artiste de dire « j’existe ».

-

la valeur économique de l’objet d’art est, plus que jamais, évaluée sur des notions fluctuantes de rareté (au moins symbolique), d’unicité, de propriété, de diffusion, de contrôle, définie eu égard à la demande et fondée sur la notion d’originalité selon des codes juridiques et des pratiques d’appréciation économiques et financières différents selon les pays malgré le mouvement général de globalisation mondiale.

C’est ainsi que, tentative de relier ces deux pôles, la notion de « fair market value » (juste valeur de l’œuvre sur le marché) articule à la fois la réputation de l’auteur, la qualité de l’œuvre, le temps passé à la recherche et à la création, la place dans l’œuvre entière, la nature des matériaux retenus, l’état de conservation, etc… et se trouve confrontée au paradoxe de :

-

devoir légitimer l’œuvre (spectacles, musique ou arts plastiques) comme « art ». symboliquement valorisant, appartenant à la référence de la gratuité et de l’imaginaire,

-

devoir identifier cette même œuvre selon sa valeur économique et financière.

Marché de la culture et marché de l’art

Il est, à ce point de raisonnement, fondamental de distinguer de la façon la plus précise possible, la double manière dont les arts contemporains sont inscrits dans le champ civilisationnel, social, économique et politique des échanges qui structurent notre société, à savoir :

-

l’art est, d’une part, le produit, d’un « marché » plus ou moins régulé par des pratiques intuitives et pragmatiques d’investissement et de spéculation sociale et financière, il est le type idéal de bien « rare » déterminé par une demande considérée comme restreinte et élitaire.

-

l’art est, d’autre part, devenu le produit emblématique alibi de ce qu’on appelle « industrie culturelle », objet d’action sociale et politique, fruit d’une économie de la production et d’emploi, objet de culture et d’acquisition symbolique de savoir, de distraction et/ou de pouvoir pour le très large public.

La frontière entre les deux est poreuse et devient de plus en plus floue. Les « Industries Culturelles » récupèrent et s’approprient les « arts ». D’autant qu’à l’heure actuelle, dans les deux cas, les marchés après être s’être érigés comme modèle dominant édictant ses critères (politiques, sociaux, esthétiques et financiers), se perdent sans toujours se retrouver :

-

dans le cas des « industries culturelles », l’accroissement et la multiplicité des techniques, des supports de reproduction et des modes de diffusion des œuvres originales renouvellent constamment les données du marché, ceci qu’il s’agisse d’arts plastiques appropriables ou de spectacles fugaces, le débat sur le technologique étant emblématique de ce phénomène englobant de façon contradictoire protection industrielle, large diffusion, rémunération des artistes et gratuité de l’accès ou de la duplication.

-

dans le cas des « marchés » des arts contemporains, la rotation extrêmement rapide et aléatoire œuvres et des artistes en vogue ainsi la prolifération heureusement désordonnée de la production donc de l’offre, trouve de moins en moins de repères immédiatement et clairement identifiables.

Dans les deux cas, industrie culturelle et marché des arts contemporains, ce sont les médias, les institutions (opérateurs, politiques et administrations) et l’argent qui s’imposent comme les organisateurs des systèmes et structures du marché, pour maintenir à l’art sa valeur de fascination et préserver ce dont ils vivent. On est en droit de se demander si ce qui est vendu de l’art, c’est sa valeur emblématique, l’image de celui qui le diffuse/commercialise, le plaisir de celui qui le voit, l’écoute, le possède ou l’acquiert, l’image de l’artiste (ou de celui qui est défini comme tel) ou l’œuvre elle-même. Ou, plutôt si l’art contemporain n’est pas le fruit d’un entrelacement fragile de tous ces éléments dans lequel l’œuvre n’est qu’une petite partie, parfois absente pour des raisons autant structurelles que conceptuelles.

œuvres d’art ?

Aujourd’hui, avec grande difficulté, le « milieu» culturel (institutions administratives, économiques et politiques, opérateurs, médias, musées, galeries, entreprises mécènes, artistes…) tente d’établir une typologie des produits (œuvres ?) culturels et artistiques contemporains, autant en fonction de leurs valeurs ou fonctions sociales, politiques, événementielles ou publicitaire, commerciales et économiques que de leur valeur esthétique effective. Mais ce n’est pas chose si aisée, dans la mesure où :

-

d’une part, les définitions et distinctions traditionnelles de l’objet d’art issu d’un acte de création et de l’objet culturel issu d’un acte de production, sont toujours en vigueur mais sont de moins en moins respectées ;

-

d’autre part, la conception traditionnelle du champ de l’art tend à s’élargir, et des zones longtemps exclues des son champ de légitimation (cf. ce que l’on nomme action ou animation culturelle) y sont aujourd’hui de fait admises voire recherchées de façon implicite voire explicite.

Globalement, une différence continue d’être étable entre :

-

les œuvres d’art uniques (peinture, sculpture, installations…) réalisées le plus souvent, par un créateur solitaire ;

-

les œuvres des arts du spectacle (musique, théâtre, danse, performances) qui exigent le concours d’artistes et de créateurs divers, pour une création susceptible d’être répétée mais à chaque fois particulière ;

-

Les œuvres d’art reproductibles qui vont de l’artisanat des arts décoratifs, aux pratiques collectives et individuelles non commerciales, à une organisation industrielle (le livre, le disque, le cinéma, l’audiovisuel, internet).

Pour autant, il est de plus en plus difficile d’établir une distinction nette entre les « créateurs » individuels (écrivain, compositeur, auteur de théâtre, scénariste de film, sculpteur, architecte, photographe professionnel, graphiste, etc…) et ceux qui, à côté des créateurs, participent à la création selon des critères fonctionnels, sociaux ou techniques : artiste interprète, producteurs et curateurs/programmateurs, ceci sans oublier les critiques.

Dans le domaine du spectacle, on peut (même si c’est parfois difficile) faire une distinction entre l’acte de création (spectacle vivant, éphémère, unique ou à chaque fois particulier, non matériellement appropriable par celui qui y assiste (spectacle en salle, festival, spectacle de rue) et ce qui, enregistré (ou « capté »), devient un produit enregistré, reproductible en salle, streaming sur internet, à la télévision, mais toujours, en principe, non appropriable matériellement par l’audience et enfin le produit culturel proprement dit, qui est celui du spectacle enregistré, durable, reproductible, appropriable (CD, DVD, téléchargement).

Et même dans le domaine de l’art, le plus reconnu emblématiquement (voire financièrement), celui de l’art plastique, la frontière est de plus en plus floue entre « l’objet d’art » conventionnellement unique, objet de création individuelle possédé par un individu ou une entité individuée dont mes médias, spécialisés ou non, mettent en avant la valeur financière la cote, et « l’objet culturel » sériel reproduit à partir de l’original unique, possédé par des dizaines, centaines, milliers, voire millions d’individus (estampes, lithographies, posters, cartes postales, photos, livres, etc…).

L’unicité et la série ne sont plus depuis longtemps des critères discriminants, mais la gestion de la rareté, au moins dans le domaine de l’art plastique, demeure un des moyens symbolique de distinguer l’objet d‘art de l’objet culturel, le premier restant emblème de pouvoir pour celui qui l’acquiert ou le possède, le second devenant emblème symbolique d’accession à la culture.

Il semble évident que dans les deux cas du « marché de l’art » et de « l’industrie culturelle », l’économique est devenu un passage incontournable puisqu’on peut parler au sens propre d’ « investissement » ou de « consommation culturelle » et que le produit culturel est un bien ou service appropriable (ce qui est fort ancien) ou consommable (ce qui est plus récent) avec un caractère économique mesurable selon la double notion de valeur d’usage et de valeur d’échange. Ainsi les acteurs culturels et les artistes sont-ils, de fait, confrontés à de multiples questions implicites à défaut d’être toujours explicites livrée ici volontairement sans hiérarchisation :

-

Qui sont les consommateurs de biens culturels, comment vivent-ils, qu’aiment-ils ?

-

Qui sont les acheteurs d’œuvres d’art ?

-

Quelles typologies du goût peut-on établir ?

-

Qu’est la spécificité du (des) jugement(s) esthétique(s), eu égard au phénomène de démocratisation de la culture et à l’internationalisation des goûts ?

-

Qu’est la spécificité du (des) jugement(s) esthétique(s), eu égard au phénomène de spéculation financière internationale en matière d’art ?

-

Quelles sont les différentes manières de s’approprier les œuvres et les biens culturels ?

-

Quelles sont les conditions sociales qui légitiment les modes d’appropriation ?

-

Quelles sont les pratiques culturelles et les préférences correspondantes en terme d’œuvre et de produit ?

-

Quelles sont les logiques de promotion et d’image des œuvres et des acteurs ?

-

Quelles sont les stratégies de politiques culturelles explicites et implicites ?

-

Qu’est-ce relie (ou non) qu’une politique de médiation, une politique de promotion, une action culturelle dans le cadre des demandes de subventions ou des missions des structures ?

-

…

Une vraie problématique économique et idéologique se pose ainsi quand il s’agit de réfléchir aujourd’hui sur la réalité des arts contemporains, même si cette problématique ne s’avoue pas comme telle et n’a guère à voir avec l’art..

Règles implicites et marketing

Les marchés des arts contemporains (toutes disciplines confondues), obéissent des règles implicites proprement « marketing », si l’on s’accorde sur le fait que la pratique marketing de l’art a pour but de rationaliser le processus de choix esthétique, de financement, de production, de vente/diffusion et d’achat, en définissant un ordre logique aux différentes opérations, la première étape étant de plus en souvent de construire l’offre à partir de la demande.

On constate ainsi que les opérateurs des marchés de l’art contemporain (toutes disciplines et genres confondus) jouent sur l’ambiguïté de la nature du produit offert en gérant l’originalité, distillant l’offre et cherchant, fabriquant, promouvant, l’avant-garde et l’innovation perpétuelle (effective ou non). Ils s’appuient sur une offre toujours institutionnellement définie mais dominée par l’incertitude de la nature des produits. Quelques règles « marketing » conscientes ou inconscientes ont ainsi été instituées qui aboutissent dans de nombreux cas à une véritable « construction de l’offre » pour répondre à la demande.

Parmi ces quelques règles, on peut mettre en exergue la suivante : faire du renouvellement permanent un principe de fonctionnement. Il s’agit d’abord de promouvoir un mouvement, une école, une tendance, un courant, plus que de (faire) découvrir un artiste singulier, même si on fait en sorte de (faire) croire à l’aspect « magique » de la découverte et à l’intuition sensible de celui qui la fait. La conséquence en est la plus ou moins grande soumission des artistes au diktat des opérateurs très souvent parangons d’une tendance dominante et la prolifération de« avant-gardes » qui se juxtaposent, se croisent et se multiplient dans un emballement désordonné comme moyen par lequel les opérateurs créent du sens et légitiment le label artistique de l’artiste, avec le risque toutefois que la nouveauté est toujours dépassée par une autre nouveauté. L’exemple même de cela étant le domaine des musiques dites actuelles aux multiples disciplines et genres que la dénomination même du domaine ne représente pas. On verra plus loin que les arts dits technologiques sont dans ce cas. Ces courants sont à la fois fortement nationaux et résolument internationaux et officiellement hostiles à l’uniformisation globale. La création se « productivise » et l’artiste tend à devenir une machine, à faire du style et à systématiser un acte où la création génère des « clones », tandis que la « rotation » des artistes est extrêmement rapide.

Tout cela revient à puiser dans l’idéologie esthétique et économique du XIXème siècle des réponses à des questions du XIXème sans prendre en compte le fait que nous vivons une bascule/rupture de civilisation qui est, n’en doutons pas, bien plus que la simple mutation un peu brutale à laquelle tant font référence.

Construire l’image pour vendre le produit

Les conséquences de ce « système » sur le produit/œuvre d’art contemporain offert sont considérables. Dans la mesure où sa valeur esthétique ne repose sur aucun jugement historique comme dans le cas de l’ancien, mais sur l’assignation et l’appartenance à un courant innovateur fondateur, l’œuvre produite peut être légitimée comme œuvre « d’art », du moment où ce qu’elle propose est promu comme échappant à la valeur d’usage et ce, jusque dans l’expression des extrêmes : provocation, contestation de l’art lui même : le non-quelque chose, la déjection, le sordide, le rien, le vide, l’acte, le procédé, l’inachevé, le dérisoire, la simple reproduction, voire le simple déplacement de l’objet, tout est permis et tout est sublimé à partir du moment où l’œuvre produite est signée (parfois collectivement) donc individuée.

A ce niveau cependant, cette pansémie éclatée de l’œuvre d’art contemporain, où tout se vaut dans l’indifférenciation des signes, amoindrit considérablement la délectation de l’amateur, dans la mesure où la recherche artistique qui demeure très forte et vive, y compris dans sa zone la plus subversive, oblige à un degré de complicité de savoir et d’intellect de plus en plus élevé ce qui est difficile dans un cadre d’industrie culturelle.

Plus encore, la crise économique, la compétition forcenée entre opérateurs et la loi du renouvellement au sein du marché de l’art contemporain font que le produit offert n’est rien et n’a de toute façon pas de valeur légitimée, esthétique et économique, sans l’image construite sur et autour de lui. Construisons l’image et vendons le produit, voilà la règle de base d’un marketing des arts contemporain « déplacé », pourrait-on dire, de la même manière qu’une construction d’image préalable est une des lois de promotion des biens de consommation courante.

La conséquence de cette règle semble rejaillir sur les œuvres d’art contemporain elles-mêmes. En effet, le « produit » créé semble de plus en plus reposer d’abord sur la nécessité première de son « identification » en tant qu’art, laquelle passe la construction d’une identité artificiellement construite, appuyée sur celle des lieux de monstration, ceux qui les dirigent et la critique . On assiste de la sorte à la réduction de « l’imaginaire » du produit créé à une signalétique des plus « universelles », des plus « reconnaissable/identifiable/visible » possible. On assiste à un glissement de ce que l’on peut appeler « style » de l’artiste, au signe, voire au signal de reconnaissance et d’image. Car l’œuvre d’un artiste ne se construit-elle pas d’abord à partir d’une systématisation d’un style « emblématique » à partir duquel on l’identifiera de façon permanente. Dans ce circuit compétitif du sens, l’œuvre d’art se réduit aussi souvent à une production d’effets plus que du sens, à savoir au déclanchement d’impressions réflexes offensives de l’ordre d’un massage / perturbation sensoriel. L’identification de l’œuvre prévaut à sa destination jusque dans le choix de son « format ». L’œuvre « majeure » est définie par sa « taille » et sa « signature ». La promotion du produit passe évidemment aussi par la promotion de l’image de l’artiste, en fonction de son charisme personnel ou de son aptitude médiatique. Elle passe aussi évidemment par l’image et la destination du lieu de vente et par la dramaturgie propre à ce lieu.

La question fondamentale devient alors : comment travaillent les opérateurs ou acteurs du marché qui apportent à l’art en train de se faire, à la fois le contexte et le commentaire qui le définissent comme tel, et qui participent à la construction de l’image du produit, de façon fondamentale et fondatrice et quels sont les effets de ce travail. Car l’œuvre en soi ne signifie rien si elle n’est pas légitimée par le discours d’un critique ou d’une personnalité intellectuelle reconnue qui la conforte. L’appareil critique et médiatique (les revues spécialisées ou grand public) devance le public pour lui dire (lui enjoindre parfois) ce qu’il faut aimer. Il participe au renforcement de la reconnaissance de l’art comme reflet d’une attitude cultivée ou d’une pseudo l’ouverture socioculturelle, ce qui est le moyen le plus sûr de concilier l’économique et l’esthétique.

Pour construire un label artistique à l’art en train de se faire, une très grande variété d’intervenants, acteurs et d’opérateurs se côtoient que je ne hiérarchiserai volontairement pas, chacun occupant une place équivalente dans un dispositif qui n’est guère qu’un ensemble flou et, au fond, largement indéfini et sans identité à l’image de l’économie moderne : marchands, conservateurs, collectionneurs, experts, critiques, juristes, professeurs d’écoles d’art, groupes d’opinion (branchés, mondains, fétichistes), programmateurs, curateurs, commissaires, directeurs artistiques, élus, directeurs des affaires culturelles de collectivités, ministères, etc… Les directeurs de galeries et les musées contemporains, les programmateurs de théâtres et de festivals, canonisateurs de l’œuvre, participent de façon concertée à la constitution de la valeur artistique, avec une complicité efficace et affichée. Personne ne peut s’y reconnaître et les réactions, critiques et oppositions à ce système sont reçues de manière souvent féroce.

La pression induite par la baisse des subventions institutionnelles (État, collectivités locales, régionales, etc…) influe considérablement sur la légitimation de l’art, complexifie, voire bouleverse, les logiques de relations entre les différents opérateurs traditionnels du marché en les rendant de plus en plus concurrents. La promotion des artistes devient dans certains cas une promotion marketing raisonnée et participant intégralement de la politique volontaire d’image culturelle globale.

Les quelques remarques précédentes veulent souligner que si tout semble fonctionner au savoir, à la pratique et à l’intuition, en raison du tabou qui empêche de relier de façon explicite l’art et l’argent, dans les faits l’ambiguïté des relations pratiques entre industries culturelles et arts vont jusqu’à influer sur la nature, la forme et le contenu de l’objet vendu. Pourtant, les « professionnels » veulent au moins dans leur discours et souvent par conviction intime, préserver la « gratuité » de l’acte et de l’objet, car c’est par là qu’un mécène, une institution, un opérateur peuvent rendre valorisante leur action et qu’un public se sent séduit.

Devant la complexification et la multiplication des marchés de l’art et de la culture, il semble important de proposer aux institutions de reposer les principes et les règles de la production culturelle et artistique dans nos sociétés en prenant en compte le fait que la « création » n’est plus seulement le fruit de la seule imagination individuelle de l’artiste, que les industries culturelle ne débouchent pas sur cette création, qu’appuyée sur la complexité de la rupture de civilisation que nous sommes en train de vivre, elle exige des fonds, que sa diffusion ne doit pas nécessairement impliquer sa gratuité, que l’unicité et même la rareté sont remises en cause en tant que valeurs fondamentales de l’économie de l’art et que la consommation culturelle obéit à une démarche symbolique très comparable à celle de la consommation des biens et services usuels qui, de fait, est son modèle.

Obscénité de la définition

L’hybridité s’est immiscée progressivement dans l’art depuis les années 50 puis a pris de plus en plus d’importance notamment avec l’entrée des artistes dans le monde des technologies avancées. De nouvelles formes sont nées de matériaux scientifiques et technologiques, de modes de représentation étrangers à l’art, au corps et au geste qui, une fois adoptés, leurs sont devenus consanguins.

Transversalité, transdisciplinarité, pluridisciplinarité, interdisciplinarité ne sont pas des écoles ni des avant-gardes. Autant que des options de recherche esthétiques ce sont des chemins empruntés par les artistes pour échapper aux dictats d’industries culturelles sans visages. Ces concepts, sans être sémantiquement équivalents, caractérisent, le décalage entre l’art tel qu’il s’affirme comme praxis depuis quelques décennies, en opposition avec les industries culturelles et le marché, au moins depuis Susan Sontag dans les années 60 et une conception traditionnelle des disciplines (ou plutôt des catégories du marché) toujours considérées comme étalons « institutionnels » et « incontestés ». Pris, sans toujours s’en rendre compte, dans le filet arts/industries culturelles, le « monde » de la culture se révèle incapable d’intégrer de façon cohérente avec leurs intentions explicites les règles dont il se revendique, y compris les moins consuméristes, la multitude d’objets et d’actes complexes, multi référentiels et aux techniques insaisissables qui occupent de force les territoires des arts dits contemporains. Car l’art prend racine dans des territoires, inconnus voire inconnaissables du monde contemporain et de la tradition, ces espaces où se constituent différentes pratiques tant esthétiques que sociales et politiques alors que les clercs s’obstinent à nous expliquer de façon rationnelle et quasi réglementaire ce que nous voulons et ce qu’il nous faut considérer.

Pour paraphraser Jean Baudrillard et Jean Luc Godard, ne pourrait-on pas dire que la perversion corporatiste des « professionnels de la culture et de la profession » (dans laquelle se sont engouffrés de nombreux artistes) est qu’ils ne proposent plus à désirer l’événement réel mais son spectacle, les œuvres mais leurs signes et la dérision secrète de ceux-ci. IL ne semblent pas tellement avoir envie que les choses changent. ON pourrait même dire que l’idée de changement ne les séduit pas même s’ils font, en pleine lumière cathodique leur mot d’ordre de l’invention et du renouvellement. Comme Valéry Giscard d’Estaing, ce sont les parangons du changement dans la continuité et de la préservation de la situation établie.

Les institutions culturelles et universitaires, parfois les artistes eux-mêmes, ont du mal, voire rechignent, à considérer le travail interdisciplinaire en tant que tel. Nos traditions prisent les intégrités et les spécificités disciplinaires. Ceci, qui n’est que protectionnisme, ne permet pas d’aborder de façon créative, la pensée multiple qui est nécessaire pour répondre aux questions posées par ce que nous appelons, faute de mieux,les arts technologiques.

A propos des arts technologiques

Le travail de création en matière d’arts technologiques implique un processus où les outils techniques constituent en eux même une forme d’écriture. Les différentes manières de considérer la « tekne » dans les arts contemporains induisent une « philosophie » de la création qui influence directement la nature des œuvres. Elle sous-tendent un « logos » qui demeure à conceptualiser. Ce « logos » se construit dans un dialogue entre les artistes, les scientifiques et les techniciens et engage le processus complet de la création artistique.

Les arts technologiques (il faut bien parler au pluriel) ont acquis leur légitimité et se sont progressivement construit une ébauche d’identité, sur une base où tout un chacun insistait sur le grand fossé, la ligne infranchissable entre technologique industriel et formes artistiques. La technologie était complexe. Il fallait des experts pour s’en servir. Les créateurs insistaient sur la scientificité de ce nouveau monde de l’art. Les « académiques » des arts contemporains refusaient de la voir prendre une quelconque importance. Autant de réflexes de survie qui surgissaient de part et d’autre. Personne, ou si peu, n’a voulu voir leur profond enracinement dans l’histoire de l’art.

C’est ainsi qu’une sorte d’autosatisfaction s’est développée qui décrit les arts technologiques en des termes aussi figés qu’utopiques et qui ne sont pas sans rappeler les certitudes institutionnalisées que je viens de tenter de cerner dans cet article. Beaucoup de propositions de définitions ont été produites en particulier des arts numériques (voir la série de définitions recensées par Jacques Urbanska dans son blog :http://www.digital-arts-numeriques-diary.be/). Elles sont toutes très prudentes et tranchent avec la précision fréquente des manifestes esthétiques traditionnels. De façon générique, serait numérique toute création artistique réalisée à l’aide de dispositifs informatiques, réseaux de télécommunications, interfaces… Toutes les branches des disciplines traditionnelles seraient concernées. Ces arts reconfigureraient les relations entre l’artiste et le public. Il permettraient de dessiner des relations entre les arts et les sciences qui vont bien au delà de la seule recherche technologique pour aller vers les explorations les plus avancées dans le domaine des sciences cognitives. Ils impliqueraient une reconfiguration des relations économiques et institutionnelles, entre les artistes, les acteurs, culturels, politiques, les publics Ils oscilleraient entre une critique radicale de notre société et l’éloge consumériste/ludique de celle-ci. Ces arts ne seraient pas culturellement limités par des frontières nationales ou régionales, mais seraient transnationaux ou même post-nationaux. Les artistes y seraient engagés dans des hybridités, des esthétiques migratoires, et autres évolutions exotiques des identités, des cultures et des lieux. Le temps lui-même y serait reconfiguré, de sorte que l’art technologique aborderait de nouvelles temporalités.

Le défi est-il de donner dés maintenant un sens à tout cela au travers de la collision des champs disciplinaires, de l’histoire et de la théorie de l’art, mais aussi de l’économie de la culture et à la diffusion des œuvres, ceci au regard de la culture populaire, des médias, de la télévision et de la publicité, des effets de classe, de l’ethnicité, des conditions socioculturelles et des relations qui se dessinent entre les divers pouvoirs ? Est-il est aussi nécessaire de placer ces arts dans des perspectives professionnelles, scientifiques, de recherche et développement, de design industriel, de création, de production, de diffusion et de médiation. Cela impliquerait d’associer des champs d’action contradictoires, réflexion théorique, recherche scientifique et technique, militantisme esthétique et social, voire politique, développement d’une nouvelle structuration économique et financière, mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de travail collectif, le tout dans un monde ou la concurrence, même occultée ou dissimulée, demeure une règle induite par le système économique libéral qui est le nôtre mais aussi, par nombre de nos convictions esthétiques et des réseaux de pouvoir(s) qui figent parfois fortement nos relations.

La dernière (?) équivoque qui entoure les arts technologiques réside dans leurs relations naturelles avec les sciences, la recherche industrielle, le design. Même s’il demeure impossible de savoir si nous vivons une transition entre deux cultures ou si la relation entre arts et technologies est une des marques d’une culture déjà construite, nous nous devons de réfléchir aux nouvelles pratiques auxquelles elle donne naissance et notamment pour ce qui concerne l’art et la science. De tout temps, les sciences et les techniques ont fourni à l’art de nouveaux outils, de nouveaux matériaux et de nouvelles voies. C’est ainsi en retour que l’art a pu être moteur de l’innovation scientifique et technologique. Dans ce cadre, on peut comprendre la recherche scientifique comme l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances fondamentales. La recherche technique est une démarche qui vise à créer des outils dans le but d’une action précise et financière. Enfin, la recherche artistique est en elle-même la production d’une œuvre. Dans les trois cas, la recherche va de pair avec la découverte, l’invention, la création et il s’agit de mettre au jour ce qui n’est pas encore. Les sciences et les techniques sont contraintes de produire un savoir validé, les arts ne connaissent que les limites de l’imaginaire des artistes permettant d’ouvrir des univers que ne peuvent explorer les scientifiques et les techniciens qui apportent aux artistes des moyens reculant les obstacles que la matière oppose à leurs idées. S’il est peu probable que les trois domaines se rejoindront un jour, d’ailleurs pourquoi le souhaiter, il apparaît évident qu’ils peuvent s’enrichir mutuellement sous réserve de savoir préserver leurs spécificités propres, se respecter. Il ne faut pas que chacun voit dans l’autre un simple nouveau moyen technique ou financier mis à sa disposition.

A cet endroit, outre certaines dérives esthétiques qui les rapprochent parfois de l’expression publicitaire, on assiste souvent à leur instrumentalisation comme support d’opérations de promotions de la culture scientifique ou de produits technologiques (voire de leur conception). La encore, leur positionnement dans le domaine des industries culturelles rend difficiles et précaires leurs relations avec des secteurs d’activité qui ne connaissent pas les mêmes objectifs eu égard à la production et à l’argent, ne travaillent pas dans la même organisation du temps. S’il peut être exagéré de taxer ces secteurs « partenaires » de volontés cachées alors même que la culture est pour eux importante et que leurs relations à l’art ont souvent été fructueuses et équilibrées, il est impossible de concevoir leurs relations comme devant être fusionnelles comme on le voit souvent depuis quelques temps. La crise économique est passée par là et les entreprises ne disposent pas d’instrument de mesure de la productivité des partenariats de production qu’elles nouent avec la création artistique.

De la tendance comme alibi

Toujours pour paraphraser Jean Baudrillard, il devient de plus en plus clair que dans le domaine des arts définis comme technologiques, sollicitation, sensibilisation, médiation, branchement, ciblage, contact, connexion, production, innovation, créativité, toute la terminologie obscène et abjecte des mondes culturels tend à enfermer ce qui est d’abord un désordre joyeux et frondeur dans le ridicule des événementiels « tendances » et alibis du vide (tendance étant entendu ici dans le sens de l’imitation transformée en mode des orientations temporaires prises par un groupe de personnes et artificiellement considérées comme la manifestation d’un mouvement social de fond). La mode, la publicité, le marketing en général ont fait de l’analyse empirique des tendances une technique qu’ils ont parée des atours de la scientificité. On connaît la stéréotypie soluble des esthétiques nées de cette pseudo analyse des tendance. Au fond, cet engouement pour le suivi des tendances est le paravent sociologique et conformiste de l’absence d’idées.

Nombreux sont les artistes qui par manque de talent, absence d’inspiration, effet de mode ou stratégie marketing, se sont donné ou ont tenté de se construire une identité liée aux transversalités, au technologique, aux sciences et aux technologies. A propos de leurs travaux, il est plus juste de produits recyclés que d’œuvres. D’autres, ont pris en marche le train de la société dite de l’information, en proposant des œuvres d’aspect critique mettant en garde, de façon plus ou moins réactionnaire, le public face à une crise de civilisation qu’ils diabolisent à la manière des religieux. A propos de leurs pièces, on parlera plus de prêches que d’œuvres.

Depuis quelques temps, certains artistes, longtemps hostiles au technologique, parfois pour des raisons fondées, semblent s’ouvrir à ses écritures. Ces derniers, je n’en citerai pas, vous les démasquerez facilement, ont opéré une translation point à point de leurs discours précédents dans de nouvelles formes, occupant sans vergogne un espace qu’ils ont longtemps et vigoureusement tenté de réduire à néant. Leur stratégie vise plus la reconquête de la position dominante qu’ils perdent que l’exploration de nouveaux territoires. Il se font les promoteurs d’un discours d’apparence critique et contestataire mais à tendance normative et théorique, équivalent à celui qu’ils tenaient auparavant et agrémenté d’une pincée de cyberpunk. Le risque est grand, avec leur venue, de voir, du fait de leur émergence, se transformer un monde aujourd’hui foisonnant, sans unité stylistique et sans école (ce qui lui donne sa vigueur) en une nouveau mouvement figé et exclusive des autres, asséché dés que reconnu. Laissons leur le bénéfice du doute, leur travail est effectivement parfois créateur.

Nous ne devons pas occulter le fait que les arts que nous appelons technologiques sont des expressions en train de se constituer, qu’aucun d’entre nous ne peut ni ne sait vraiment leur donner un cadre ou en proposer une définition et une interprétation satisfaisante. Ces dernières ne viendront que dans un certain temps, probablement lorsqu’une autre forme d’expression prendra son essor. Il n’est pas certain que cela soit de notre ressort. Ce n’est qu’a postériori que l’on peut définir une école artistique. Il faut prendre garde à ce pas nous enfermer dans des cadres trop précis, à ne pas codifier, à ne pas nous enfermer dans un ou des manifestes contraignants. Laissons ces arts se perdre dans l’imaginaire, ne savoir ni ce qu’ils sont, ni même s’il sont des arts. C’est la condition nécessaire, même si elle n’est pas toujours suffisante pour qu’ils vivent.

Les amateurs ne font pas de coupure marquée entre arts technologiques ou non. Pour eux, tout se mêle, se travestit, se confond. Ils aiment les œuvres fortes. Elles peuvent être ou non technologiques. Mais, fort heureusement aujourd’hui, en art contemporain, de plus en plus, ils ne définissent pas un artiste par son outil, mais par son regard. Qu’il crée un site de net art, une œuvre visuelle, un spectacle une installation, peu importe. C’est la vision qu’il propose que les amateurs explorent. S’il existe des lignes de démarcation entre les œuvres et les démarches, elles ne sont plus technologiques. Arrêtons de nous demander si c’est technologique ou non, assurons nous que c’est créateur, sincère et nécessaire.

Car, sur cette base, on est en droit de se demander si le souhait de fonder une dénomination art(s) technologique(s), arts transversaux, n’est pas l’objet d’une stratégie marketing et politique contradictoirement inconsciente et délibérée. On le peut d’autant plus que si le « produit » est indéfini, ses dérivés sont largement diffusés et commercialisés de festivals en théâtres, de galeries en musées et parcs d’attractions sans oublier les bibliothèques et les librairies. Car ne serions-nous pas passé d’une idée du marché encore dominante à une nouvelle fonction de l’art (n’oublions pas que sa définition et sa nature ont changé de multiples fois au cours des siècles) où les fonctions du mythe, de l’expression individuelles et collective, celle de la catharsis pour demeurer encore insaisissables ne sont plus depuis longtemps celles que les institutions recherchent et affirment. Il ne s’agit là que d’une piste à explorer, mais ne pourrait-on pas prendre comme nouvelle hypothèse (et non comme axiome) que la transversalité dont nous nous regorgeons n’est pas faite de mélanges entre disciplines, de passerelles dressées entre elles, mais constitue la manifestation d’une nouvelle pratique de l’esthétique, d’une redéfinition des disciplines, effective mais trop récente pour qu’un après coup permettre de la comprendre ou, au moins, d’en évaluer les réalités et les conséquences, ceci tant pour ce qui concerne les artistes que les opérateurs, l’économie et les publics.

P. Baudelot (dans le cadre du projet européen M4m (M for mobility) – Conférences et workshop le 14 et 15 mars @ Transcultures Mons)